Comme je l’avais annoncé, j’ai la joie de donner actuellement des visites chantées de l’exposition Tintoret. Naissance d’un génie au Musée du Luxembourg. Je vous propose, dans ce billet, un contrepoint à ces visites. Pour celles et ceux qui viendront me voir au Musée du Luxembourg, pas de panique, vous pouvez lire les lignes qui suivent : cet article ne divulgâchera (« spoilera », comme on dit en français) pas le contenu de mes prestations, j’ai pris soin de n’y intégrer que des informations complémentaires !

Des peintres musiciens

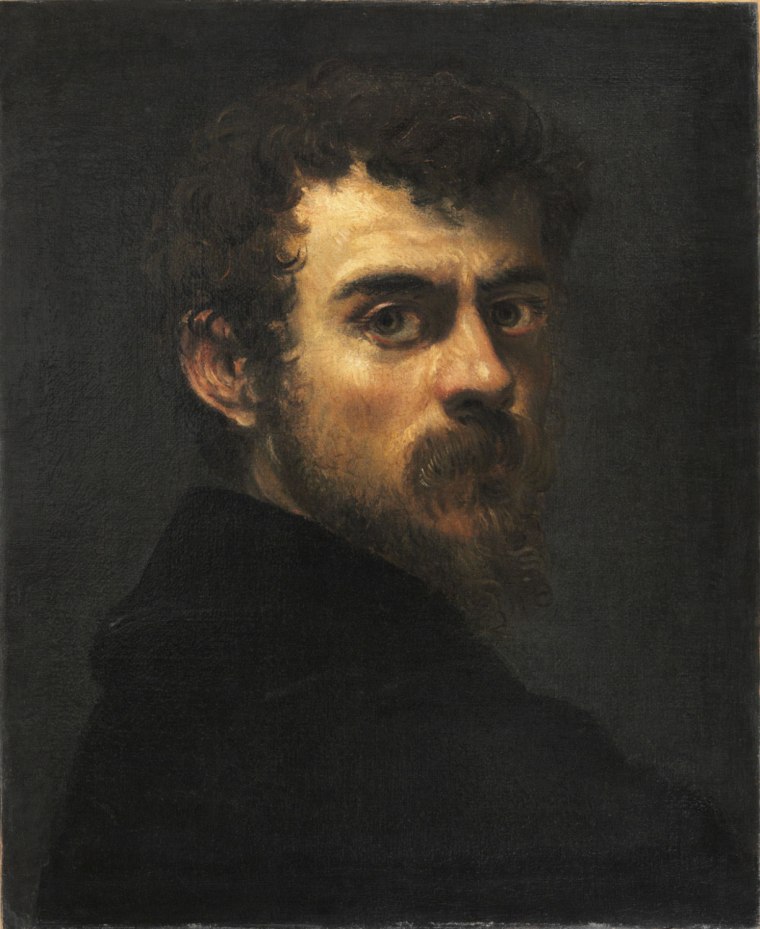

Ce vibrant autoportrait de Tintoret accueille le visiteur dans la première salle.

Comme le remarque Roland Krischel, commissaire général de l’exposition Tintoret. Naissance d’un génie, dans le catalogue : « Au milieu de ses cheveux ébouriffés, son oreille musicale est ouverte tel un cornet ». Oui, vous avez bien lu : Jacopo Robusti, dit Tintoret, ce peintre majeur de la Venise du XVIe siècle était lui-même musicien ! Dès la première phrase qu’il consacre à Tintoret, Giorgio Vasari, le plus célèbre historiographe italien de la Renaissance, précise que le peintre « jouait de la musique et de différents instruments ». Un demi-siècle après le décès de l’artiste, Carlo Ridolfi, premier biographe de Tintoret, écrit que le Vénitien jouait du luth mais aussi « d’autres instruments bizarres inventés par lui-même »… Si les sources, concordantes, nous permettent d’affirmer que Tintoret était effectivement musicien et mélomane, ces hypothétiques « instruments bizarres inventés par [Tintoret] » gardent, pour l’instant, tout leur mystère !

En parlant des talents de musicien de Tintoret, il convient d’évoquer une théorie, tenace mais peu fondée : Le groupe de musiciens, au centre du premier plan des Noces de Cana de Véronèse (1563), représenterait les plus célèbres peintres vénitiens du XVIe siècle, de gauche à droite : Véronèse lui-même avec une viole de gambe ténor, Jacopo Bassano avec un cornet droit, Tintoret avec un violon et Titien avec une basse de viole. En réalité, cette interprétation n’a vu le jour qu’au milieu du XVIIe siècle (donc environ un siècle après l’achèvement du tableau) sous la plume du poète Marco Boschini. Aussi sympathique que soit cette idée, rien ne semble venir la corroborer. Le manque de ressemblance avec les autoportraits de ces peintres tendrait même à prouver le contraire. Qui serait, d’ailleurs, le musicien, omis dans la description de Boschini, entre Véronèse et Bassano ?

Anecdote amusante concernant le rapport de Titien à la musique, dans une lettre de sa main, datant du 7 avril 1540, Titien propose à l’illustre facteur de clavecin Alessandro dagli Organi (Alessandro Trasuntino de son vrai nom) un échange : le peintre le portraiture et, en retour, il souhaite recevoir un instrument de sa fabrication.

On sait, par ailleurs, que d’autres peintres de la République Sérénissime au XVIe siècle étaient intimement liés à l’art musical : Sebastiano del Piombo était un luthiste de grand talent ; Vasari dit de Giorgione qu’il « chantait si divinement que les personnes de qualité faisaient souvent appel à lui pour des concerts et des fêtes »… La liste des peintres vénitiens musiciens ou mélomanes serait longue !

Une peintre musicienne

Vous l’aurez sans doute remarqué, je n’ai parlé jusqu’à présent que d’artistes hommes. Donnons donc un autre exemple et revenons à Tintoretto… enfin, à la Tintoretta !

La Tintoretta, c’est Marietta Robusti, fille et élève de Tintoret. Cette femme portraitiste de l’aristocratie vénitienne, miniaturiste (après son mariage, elle réalise des portraits sertis dans des bijoux fabriqués par son époux joailler), a fait preuve de grandes qualités musicales : il semble qu’elle jouait du clavecin et chantait fort plaisamment. Marietta Robusti avait étudié auprès de, Giulio Zacchino, organiste de l’église San Giorgio Maggiore.

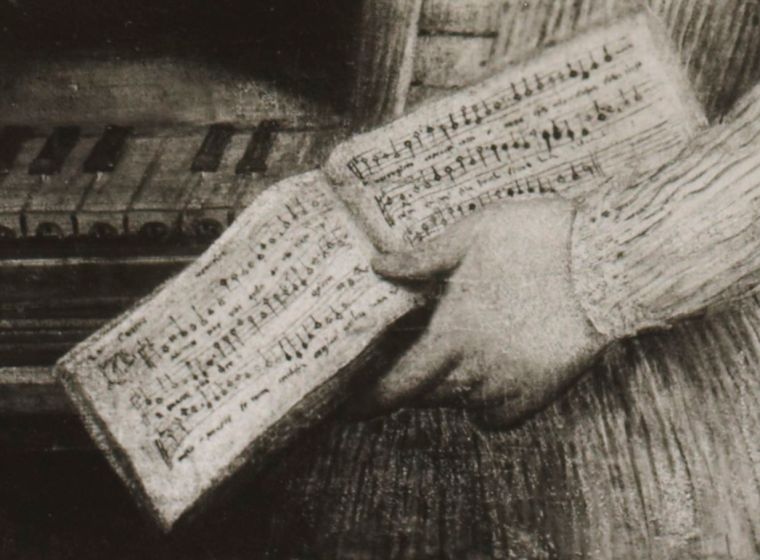

On considère généralement cette œuvre comme un autoportrait de la Tintoretta. On y voit ce qui était sans doute son instrument de prédilection, un clavecin. Cela me permet de dire un mot sur la spécificité des clavecins italiens de cette époque par rapport à leurs cousins flamands ou français. Contrairement aux autres pays d’Europe, les clavecins comportaient en Italie, le plus souvent, un seul clavier. En outre, les touches étaient habituellement en buis pour les « marches » (c’est-à-dire, ce qui correspond aux touches blanches d’un piano moderne) et dans un bois sombre (ébène ou bois teinté en noir) pour les « feintes » (les touches noires du piano) : à l’opposé des autres clavecins où les couleurs étaient inversées, le contraste clair/foncé préfigurait donc celui des pianos modernes.

Pour revenir à l’autoportrait supposé de Marietta Robusti, on y distingue une page d’un madrigal (Madonna per voi ardo) de Philippe Verdelot, compositeur français actif en Italie dans la première moitié du XVIe siècle.

Faut-il voir un sous-entendu dans le titre de l’œuvre musicale, littéralement « Madame, je brûle pour vous » ? S’il s’agit bien d’un autoportrait de la Tintoretta, le choix de ce madrigal, dont le texte complet loue la « beauté infinie » d’une dame, n’est pas exempt d’un certain narcissisme !

Tintoret : des peintures musicales ?

La représentation d’instruments de musique et de musiciens parcours l’œuvre peint de Tintoret, tout au long de sa carrière. Sur ce point précis, je n’irai pas plus loin dans ce billet : il faudra assister à mes visites chantées au Musée du Luxembourg pour en savoir plus… Néanmoins, il est intéressant de savoir que les liens entre les œuvres picturales de Tintoret et la musique ne se réduisent pas à cet aspect iconographique. En effet, plusieurs créations de Tintoret sont « physiquement » liées à la musique : elles décorent des instruments !

Il ne s’agit pas seulement d’œuvres anecdotiques dans la production de Tintoret. Une huile sur toile majeure dans la carrière du peintre vénitien, réalisée pour l’église de la Madonna dell’Orto, sa Présentation de la Vierge, ornait à l’origine les faces extérieures des deux volets d’un orgue. Mais l’instrument est détruit au XIXe siècle dans le cadre de la « restauration » néogothique de l’église et l’on décide, par la suite, de réunir les deux moitiés de l’œuvre. Notons que c’est d’ailleurs dans cette église, presque sous l’orgue, que seront enterrés Tintoret et sa famille (dont sa fille Marietta, morte prématurément en 1590).

Certaines toiles de Tintoret se veulent, quant à elles, « sonores ». Parmi les œuvres exposées actuellement au Musée du Luxembourg, c’est le cas de la Conversion de saint Paul. Le chapitre 9 des Actes des Apôtres raconte l’histoire de Saul, persécuteur des premiers chrétiens, devenu saint Paul : « Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : “Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?” ». Saul tombe, perd la vue et ne la recouvre que trois jours plus tard, « proclam[ant] Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. » L’instant représenté ici par Tintoret correspond à l’apparition tonitruante de la voix divine. À gauche, le cavalier, assourdi, se tient la tête.

Toute la toile semble vibrer, gronder, crier. Dans la notice qu’il consacre à ce tableau, Roland Krischel parle de son « volume sonore ». Il voit également un jeu de mot entre le timpano éclaté du tambour au sol et le timpano (tympan) déchiré des personnes pénétrées par la voix de Dieu.

J’ose, pour terminer, une interprétation personnelle : ce n’est, finalement, pas le bruit que Tintoret a voulu traduire ici en peinture, c’est, tout au contraire, le silence, l’absence totale de son d’un Saul devenu sourd. Bien que le texte biblique ne parle que de sa cécité, il s’agirait là de son équivalent auditif (comment, sinon, représenter en image, la cécité, l’absence d’image ?). Tintoret, a fortiori parce qu’il est musicien, n’ignore pas les limites du médium qu’il emploie ici : la peinture est muette. Et c’est le contraste même, le paradoxe, entre la représentation visuelle d’une scène a priori « bruyante » et un art silencieux par essence, qui crée l’illusion d’assourdissement. En d’autres termes, Tintoret, montrant ce qu’il ne peut pas montrer (le son, à plus forte raison la voix de Dieu) ne fait que souligner cette impossibilité. Ce sont les limites mêmes de son art qu’il représente. Le spectateur/auditeur du tableau prend alors la place de la figure qui se bouche les oreilles, du tympan déchiré, de Saul.

Pour conclure, je ne saurais trop vous conseiller de visiter l’exposition Tintoret. Naissance d’un génie au Musée du Luxembourg voire, si j’ai attisé votre curiosité, d’assister à mes visites chantées !

Ce billet vous a plu ? L’article que j’ai consacré à Rubens, à l’occasion de mes visites chantées de la précédente exposition du Musée du Luxembourg, est toujours disponible ici.

A reblogué ceci sur Musics and Souls.

J’aimeJ’aime